Neue Forschungen im römischen Töpfereizentrum von Vettweiß-Soller, Kr. Düren

Das Töpfereizentrum von Vettweiß-Soller im Kreis Düren reiht sich in den Kontext der groß angelegten römischen Keramikproduktionsstätten in den Nordwestprovinzen ein und lässt sich im Hinblick auf vormoderne Wirtschaftssysteme als ein „antikes Industrieviertel“ charakterisieren, wie es auch an verschiedenen anderen Standorten in der Südeifel nachweisbar ist. Der Fundplatz in der Drover Heide im Hinter- bzw. Vorland von Köln besitzt eine über 100-jährige Forschungsgeschichte. Die bislang einzigen umfangreichen Ausgrabungen, die 1932/33 durchgeführt wurden, sind von Dorothea Haupt bearbeitet und 1984 veröffentlicht worden (Abb. 1). Seitdem wurden nur wenige Sondierungen durchgeführt, und die Bergung von Oberflächenfunden erfolgte eher sporadisch.

Seit Herbst 2023 ist der Töpfereibezirk Gegenstand neuer Forschungen der Lehreinheit Archäologien des Instituts für Archäologie und Kulturanthropologie der Universität Bonn. Dabei stehen insbesondere Fragen zur Chronologie, der Werkstattorganisation, der Verbreitung der vor Ort hergestellten Produkte - hier sind vor allem die großen Reibschüsseln mit dem Namenstempel des vermuteten Töpfers Verucundus zu nennen - und den verwendeten Rohstoffen im Mittelpunkt (Abb. 2).

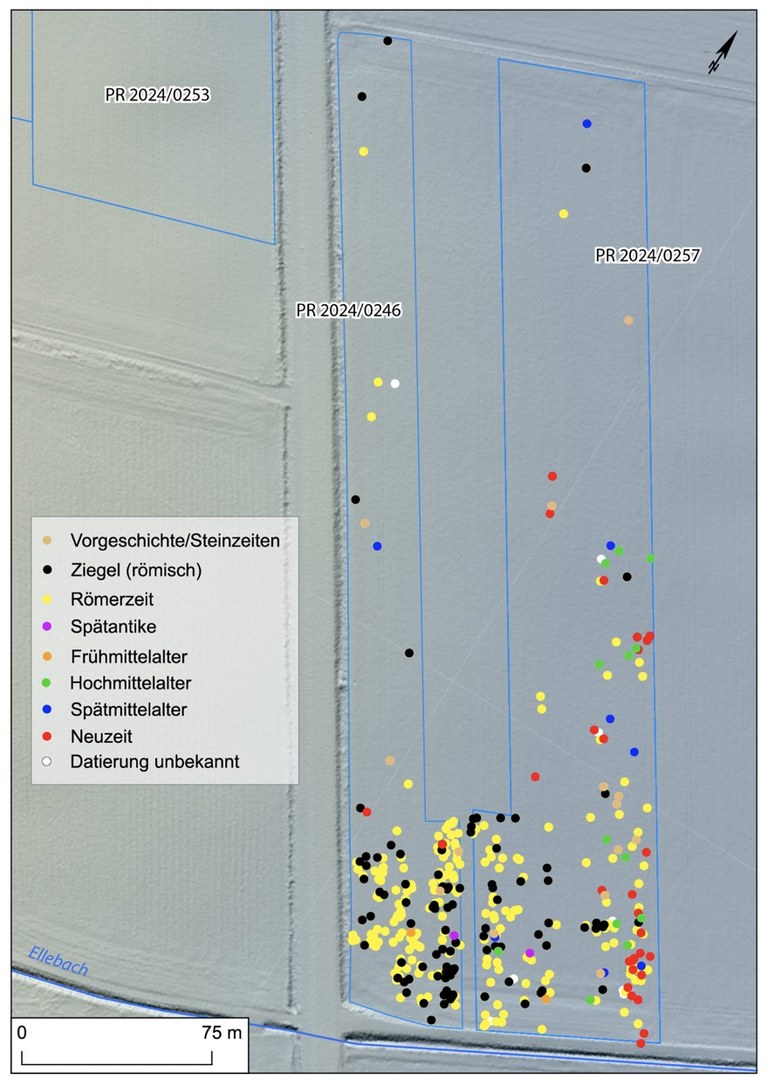

In einer ersten Projektphase werden verschiedene Prospektionsmethoden miteinander kombiniert, um die Ausdehnung des Fundplatzes zu erkunden und neue Funde zu sichern. Hierbei kommen Magnetik, Radar, LiDAR-Scan und multispektrale Fernerkundung mittels Drohnen zum Einsatz (Abb. 3).

Im Rahmen von Lehrveranstaltungen werden zudem systematische Feldbegehungen auf Ackerflächen und im Wald mit Gruppen von Studierenden durchgeführt, wodurch bereits mehrere, bisher unbekannte römerzeitliche Trümmerstellen lokalisiert werden konnten. Unter anderem konnte eine seit den 1940er-Jahren bekannte Fundkonzentration, verifiziert und hinsichtlich ihrer Ausdehnung und Datierung überprüft werden. Die Auswertung der Keramikfunde deutet eine wesentlich längere Laufzeit der vermuteten Siedlungsstelle an, als bislang bekannt, nämlich bis in das 4./5. Jahrhundert nach Christus (Abb. 4).

In einem ausgewählten Werkstattareal, in dem mithilfe der Magnetik und Sondierungen potenzielle Ofenstandorte nachgewiesen wurden, ist für den Spätsommer 2025 eine erste Lehrgrabung geplant.

- Prof. Dr. Stefan Feuser, Institut für Archäologie und Kulturanthropologie, Abteilung Klassische Archäologie, AVZ III, Römerstraße 164, 53117 Bonn, sfeuser@uni-bonn.de

- Dr. Torsten Rünger, Institut für Archäologie und Kulturanthropologie, Brühler Straße 7, 53119 Bonn, truenger@uni-bonn.de

Mitarbeit

- Clarissa Spahr BA, Stellvertretende Schnittleiterin, Tutorin und Innendienst

- Institut für Archäologie und Kulturanthropologie, Abteilung Klassische Archäologie, Universität Bonn.

- Institut für Archäologie und Kulturanthropologie, Abteilung Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Universität Bonn.

- TRA 5 Present Pasts der Universität Bonn, gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern (2025).

- LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

- LVR-Landesmuseum Bonn

- Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA)

- Bonn Center for Digital Humanities (BCDH)

- D. Haupt, Römischer Töpfereibezirk bei. Soller, Kr. Düren. Bericht über eine alte Ausgrabung. Rheinische Ausgrabungen 23 (Köln/Bonn 1984) 391–476.

Kontakt

Prof. Dr. Stefan Feuser

1.022

Römerstraße 164

53117 Bonn

Dr. Torsten Rünger

R. 3.014

Brühler Straße 7

53119 Bonn